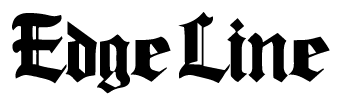

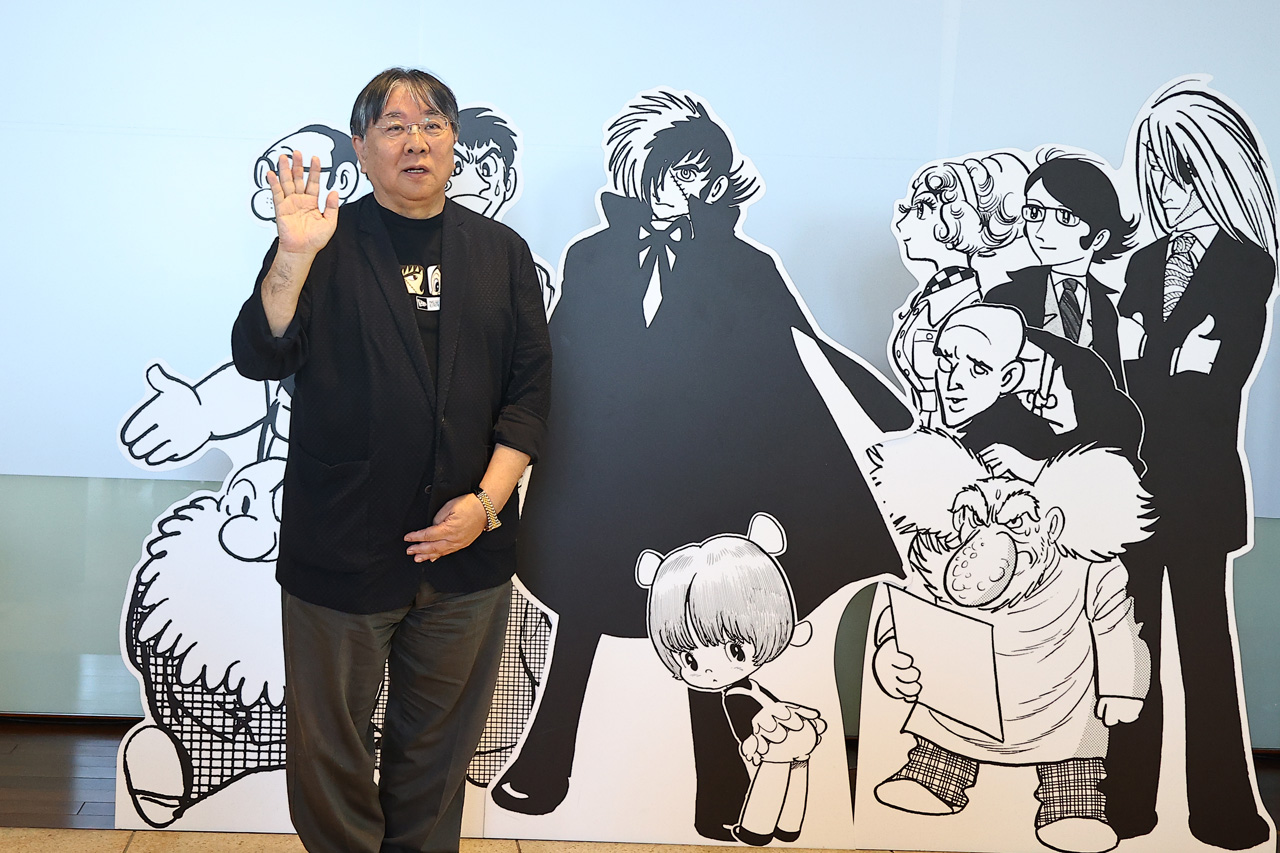

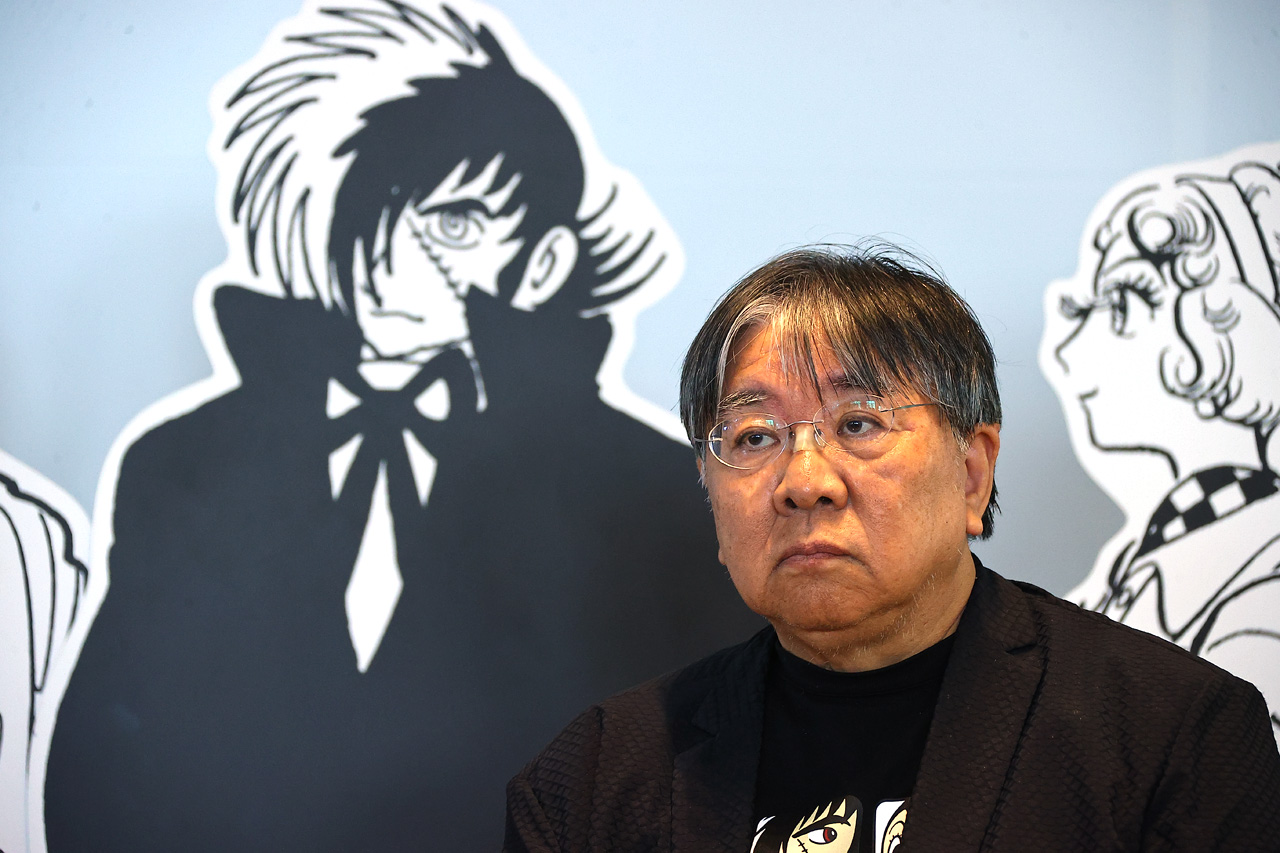

『手塚治虫 ブラック・ジャック展』内覧会が9月26日に大阪・天王寺のあべのハルカス美術館で開催。万博パソナ館プロデューサーでiPS心臓開発者として知られる大阪大学 名誉教授 大阪けいさつ病院 院長の澤芳樹氏も訪れトークショーを行った。

『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』など数々の作品を手掛けた漫画家・手塚治虫氏の代表作の1作『ブラック・ジャック』を集めたイベント。500点以上の原稿に加え、連載当時の『週刊少年チャンピオン』や1970年代に発行された単行本、200以上のエピソードの直筆原稿が展示される『ブラック・ジャック』史上最大規模の展覧会。『ブラック・ジャック』が描かれた昭和の当時の様々な出来事に影響を受けた作品や、手塚治虫氏の情熱と執念が感じられるような当時の関係資料、『ブラック・ジャック』が生まれたときの秘密が解き明かされる証言映像など4章構成でめぐるものとなる。

澤氏のトークショーでは、澤氏が医者を志した理由から、iPS細胞のこと、医師の報酬まで『ブラック・ジャック』のことに絡め多岐にわたって話を繰り広げることとなった。

まずは、司会が医師を志した理由にブラック・ジャックがある?と話を振る。すると、澤氏は「本当のことをいいますと、医学部に入ってから『ブラック・ジャック』と深いつながりができたんです。手塚治虫先生が大阪大学の大先輩ということで、親近感を持っていて。学生時代は(学生の間で)『週刊少年チャンピオン』を回し読みしていたんですが、医学の新しい知識や病名、いろんなスケッチとか頭にすごく入りやすいんです。真面目な学生じゃなかったので、医学の教科書より先に『ブラック・ジャック』を読んでいて。予習・復習ではないですけど、“こんな病名聞いたことない”というものもの『ブラック・ジャック』で出てきて、授業でそれが出てきて、“あっ、知ってるわ”って。医師免許を取られたあとに漫画家になられてて、顕微鏡で見た組織もものすごく詳細に描かれ、私達にはすごい憧れがあったんです」と、次々とエピソードが語られる。

そんな澤氏は学生時代に大阪大学の学園祭に手塚氏を招いて講演をしてもらったことがあるという。「『ブラック・ジャック』は1973年からの作品となっているんですけど、僕らがお呼びしたときには1978年くらいだったと思います。その講演で(手塚氏は)『君たち、医者になる前にもう一度なんのために医者になるかっていうのを考えてください』とおっしゃってて、それが心に突き刺さったんです。医学部に行って医学を勉強している僕たちが、学校を卒業する直前に彼から気づきを頂いたと。『ブラック・ジャック』の中に1つ大きなメッセージが描かれていて、『医者はなんのためにあるんだ』っていうシーンも本展で展示されています。僕はいいかげんで、中途半端な学生生活を過ごしていたんですけど、大きな影響を受けました。そのときからもう40年以上経つんでけど、そのときに入ったスイッチを切ってなくて、もう疲れてきました(笑)。でも、気持ちのなかではそれは大事だなって思ってます」と、そのとき芽生えた気持ちを燃やし続け、後進の学生たちに講義するときも手塚氏の言葉を伝え続けているという。

その手塚氏からの問の答えとして、「今回の万博もそうなんですけど、やっぱり命が大事だと思っているんです」と話す澤氏。

「僕は心臓外科医なんで、心臓の病気から毎日毎日、助けてるわけです。その傍らで、戦争も終わらない。健康な人たちが殺しあうのか……そこには私は合理性を感じないんです。それと殺人とかですね。いずれにしても、殺す側が殺される側に対しては、エゴ以外の何物でもないから。で、もっと命を大事にしましょうと思うと同時に“人は死ぬんだ”と。『ブラック・ジャック』でもかなりたくさん人の死を描いてます。人は死ぬんだけど、人は死ぬが故に健康とか命とかが大事だというのを、もう1回改めて問い直していると思うんです。私はいつも言ってるんですけど、死生観みたいな……人は死ぬ、死ぬから生きる。死生観なんです。僕は明日死ぬかもしれませんけど、だけどそれは分かんないじゃないですか、死ぬか生きるか。それをなんとか、心構えとして理解して、今日を大事にしましょうという生き方を世界中の人がしてくれたら戦争も終わるんじゃないか、殺人もなくなるんじゃないかなって。そういうことが大事だということを、今、表現しようとしていて」。

その表現の1つが大阪・関西万博のパソナ館に展示してあるiPS細胞の心臓という澤氏。「『いのち、ありがとう』ということを表現させていただいてるんですけどね。まさに今の状況です。地球の状況、これでいいのかと。この今の状況を変えることができるのは人間なんだと。人間がもっと考えなきゃいけないんだというメッセージを『いのち、ありがとう』という形で表現しているのがパソナ館で、そこにiPS心臓がある。これはまさに私が元々考えていた死生観。命を大事にしましょう、健康を大事にしましょうというところに繋がってるのかな」と、解説。

さらに澤氏は、「医療に携わりながら、人の死をたくさん見て『残念ながら、私たちの力及ばずですね』『医学の限界』とか、もうそういうことを毎日感じるんです。でも、そこは、仕事だから割り切るんです。でも、でも……やっぱり、1人でも多くの人が助かってほしいし、1人でも助からない人が出てくると、やっぱり泣きたくなります。そういう思いの中で、死生観を持った本当の命に対する大切さを持ってほしいなというのが、なんかこう、『ブラック・ジャック』の中で、そういうことが表現されてると、そんな思いがします」と、伝えた。

そんな体験や思いから年月を経て、手塚氏について「僕は勝手に思っているんですけど」と前置きした澤氏は「手塚先生は本当に医者になりたかったんじゃって思うんです。医者と漫画家、どちらが人のためになるかということで医者になりたかったと思うんです。国家試験に通ったら医者になって当たり前だと思うんです。でも、果たせなかった夢を、漫画に注ぎ込んでますよね。そのエネルギーがすごいって思います」と、自身の手塚氏評も披露していた。

話題が『ブラック・ジャック』内に出てきている医療技術は今の医療技術で表現されていることは?というテーマに。

これに2つあるという澤氏は、1つ目として「漫画としてアニメの絵としてよく描けているなと思うのが、ブラック・ジャックが自分の手術をするエピソードがあるんです。鏡に映っているなかで手術していて、それは未来イメージなんですけど、ものすごく素晴らしいタッチでおなかのなかの手術シーンを描いているんです。いまの医療を知らずに、普通あり得ないという形での手術ですが、あれはロボット手術に通じると思うんです。ロボット手術は3Dの画像を見ながら、操作するんです。それが何かあの手術シーンが重なっていて。ミラーイメージですけど、手塚さんはロボット手術とかを念頭に描いて暗示していたのかもと感じています」という。

もう1つはヒロインのピノコの存在という。ピノコは原作内では第12話『畸形嚢腫』にて、姉の身体の中にできた脳や手足、内蔵などが収まった腫瘍(奇形腫)となり、ブラック・ジャックがそのこぶ内のパーツをつなげてピノコが命を得るというエピソードとなっている。このことを下地に澤氏は「iPS細胞はそのまま身体に移植すると、奇形腫になるんです。思ったような臓器にはならないんです。iPS細胞を想定していたんじゃないかと思うくらいのなか作られていたのがピノコなんです。僕らはなんの細胞にでもなるiPS細胞を、コントロールして心臓の細胞にしかできないようにして、設計図のなかから心臓になる部分だけ取り出して心臓にしています。研究者の中には、肝臓だけ、目だけを作っている人がいるんです。そんないろんな人と作ったら、ピノコができるんじゃないかって。手塚先生は見越していたかもしれない……ぐらいのお話ですけど」と、想像を広げた。

また、実際にブラック・ジャックがいたらどんなことをしてほしいか?という質問も。これに「いま医療ってほとんどボランティアなんです。世の中の人は、医者ってどっちかっていうと悪者じゃないかと思われていると思うんです。医師会とかは暴利を貪る人たちなんじゃないかと思われると思うんです。けれど、私も医師会の人間ですがそういうふうに思われたくないんですけど、医者は儲けてるよねとか全然そんなことなくて。みなさんものすごいハードな仕事をしながら1人の人を助けよう頑張っている。これだけの労力をかけるなら医者じゃない方がよっぽどお金儲けになるんじゃないかっていうぐらい。そういう世界に生きているんです。それで、もしブラック・ジャックがいたら、ブラック・ジャックはお金持ちからお金をとるので、それを医者にもばらまいてほしいなって思います。高い医療技術に対してもっと対価を払わないといかんということも、僕らサイドから言ってくれているのかなとか、お金のない人はもちろん無料でどんどん助けていこうとかね。ブラック・ジャックが今いたら、もっといい医療が進化するように、医療の現場を考えられるように、一緒にやってくれたらと思います」と、心情を披露していた。

展覧会については、「すべてにおいて、手塚哲学が表現されていて圧巻です。これだけの生原稿の展示は初めてと聞いています。倉庫に保管していたものを出してきて、作品をいろんなカテゴライズをしていて、美術館の展示の最大のポイントがあると思います」とアピールしていた。

『手塚治虫 ブラック・ジャック展』は、9月27日から12月14日まであべのハルカス美術館で開催!

取材・撮影:水華舞 (C)エッジライン/ニュースラウンジ

※記事内写真は(C)Tezuka Productions